中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國(guó)家形態(tài)發(fā)展至今的偉大文明。其中,漢字作為中華文明的載體之一,是中華文明得以延續(xù)的重要因素。甲骨文、金文等古文字,與人們當(dāng)下的社會(huì)生活十分遙遠(yuǎn)。人們?cè)谟斡[名...

中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國(guó)家形態(tài)發(fā)展至今的偉大文明。其中,漢字作為中華文明的載體之一,是中華文明得以延續(xù)的重要因素。甲骨文、金文等古文字,與人們當(dāng)下的社會(huì)生活十分遙遠(yuǎn)。人們?cè)谟斡[名勝古跡或是參觀博物館時(shí),才會(huì)在那些斑駁的石碑或是發(fā)黃的紙張上看到它們的蹤影。古文字學(xué),就是一門(mén)以解讀古文字材料入手,探索中國(guó)古代文明的學(xué)科。

2020年,中國(guó)人民大學(xué)文學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)(古文字學(xué)方向)入選教育部首批“強(qiáng)基計(jì)劃”,該專業(yè)致力于培養(yǎng)一批能夠服務(wù)于國(guó)家重大戰(zhàn)略需求的古文字學(xué)拔尖人才,為推進(jìn)馬克思主義中國(guó)化時(shí)代化、推動(dòng)中華文明發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

古文字學(xué)都學(xué)些什么?學(xué)習(xí)古文字需要什么天賦?學(xué)古文字有什么用?對(duì)每一位學(xué)習(xí)和研究該專業(yè)的學(xué)子而言,都是需要反復(fù)求索的關(guān)鍵問(wèn)題。在中國(guó)人民大學(xué),我們遇到了就讀于古文字學(xué)班的大三學(xué)生郭子瑋,試圖在采訪中,尋找到這些問(wèn)題的答案。

“認(rèn)字兒”也是門(mén)學(xué)問(wèn)

在家庭環(huán)境的熏陶下,郭子瑋從小就對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化有著濃厚的興趣。高三時(shí),郭子瑋通過(guò)“強(qiáng)基計(jì)劃”的招生信息了解到了古文字學(xué)。“我的語(yǔ)文學(xué)得更好,因此在父母的支持下填報(bào)了這個(gè)專業(yè)。”

在非專業(yè)人士看來(lái),古文字學(xué)往往有些“冷門(mén)”和陌生,但在郭子瑋眼里,這個(gè)專業(yè)卻自有一番趣味,令她樂(lè)在其中。“我給朋友介紹我學(xué)的這個(gè)專業(yè)時(shí),就說(shuō)是學(xué)‘認(rèn)字兒’”,郭子瑋說(shuō),“高考后的那個(gè)暑假,有很多得知我選了這個(gè)專業(yè)的同學(xué),會(huì)給我發(fā)他們?cè)谕饴糜慰吹降目淘谑系男∽鹊龋瑔?wèn)我這是什么字,但那時(shí)我還不認(rèn)識(shí)。”郭子瑋說(shuō),經(jīng)過(guò)兩年多的學(xué)習(xí)后,她已經(jīng)基本都認(rèn)識(shí)了,“朋友會(huì)覺(jué)得我很厲害,這讓我很有成就感。”

看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛。古文字學(xué)當(dāng)然不只是單純學(xué)認(rèn)字。它是打開(kāi)中華文明的一把鑰匙,認(rèn)識(shí)了古文字,才使得古代文明的研究成為了可能。郭子瑋說(shuō),“古文字作為一門(mén)基礎(chǔ)學(xué)科,與很多學(xué)科都有關(guān)聯(lián)。掌握了古文字的人,可以成為研究語(yǔ)言的學(xué)者,也可以成為歷史研究的學(xué)者,未來(lái)的研究方向選擇是很廣闊的。”強(qiáng)基計(jì)劃背負(fù)著“為往圣繼絕學(xué)”的時(shí)代使命,郭子瑋說(shuō),“希望能夠發(fā)揮所長(zhǎng),為中華文明偉大復(fù)興作出自己的貢獻(xiàn)!”

日積月累中感受中華文明的力量

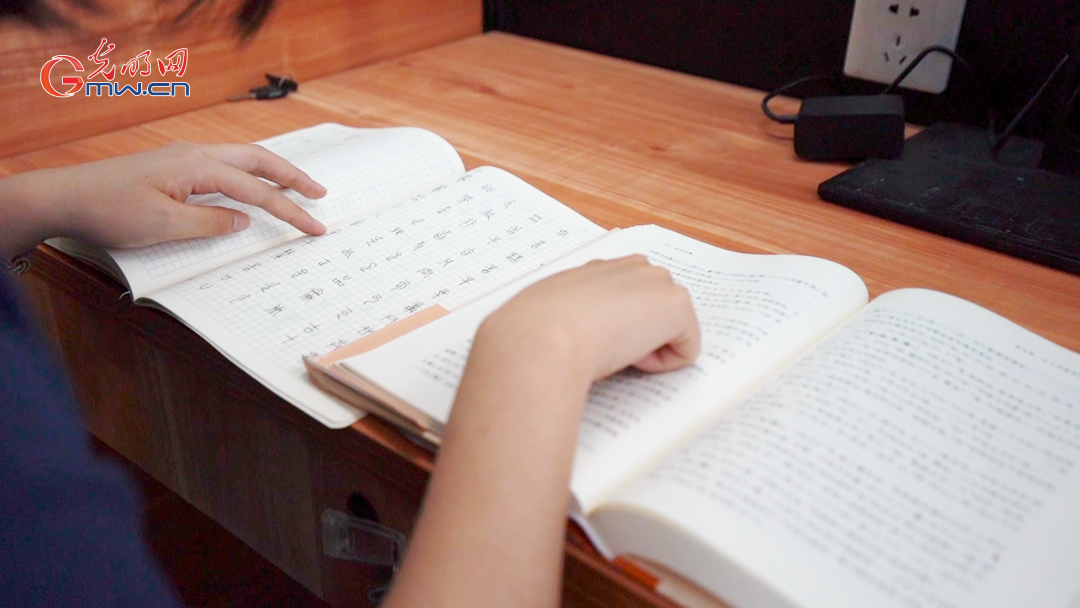

“語(yǔ)言是思維的載體,語(yǔ)言是思維的外殼。”語(yǔ)言從多方面影響著人們的思維。在碎片化閱讀成為獲取信息的主流方式的當(dāng)下,郭子瑋也有類似的體會(huì):“我很難忍住不去看手機(jī),但那都是別人的想法。看得越多,我自己卻越說(shuō)不出什么東西。”郭子瑋說(shuō):“在閱讀古籍的時(shí)候,更能沉淀出自己的想法。”郭子瑋說(shuō),《詩(shī)經(jīng)》《尚書(shū)》這些古籍,與現(xiàn)在的日常用語(yǔ)差別很大,閱讀有一定的難度,并不能夠快速得到收獲。“很難說(shuō)讀完它們就馬上懂了很多,但首先讀懂就會(huì)讓我很有成就感。在日積月累的閱讀過(guò)程中,能不斷感受到中華文明的力量,感覺(jué)人生的厚度增加了。”

培養(yǎng)周期長(zhǎng)、門(mén)檻高、難出成果是古文字學(xué)“遇冷”的主要因素。據(jù)中國(guó)人民大學(xué)文學(xué)院21級(jí)古文字班班主任馬曉穩(wěn)介紹,古文字強(qiáng)基計(jì)劃實(shí)施“本碩博銜接培養(yǎng)”,這意味著學(xué)習(xí)古文字是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,需要耐得住寂寞,坐得了“冷板凳”。同時(shí),古文字學(xué)注重學(xué)科交叉融合,僅學(xué)科基礎(chǔ)課就覆蓋語(yǔ)言學(xué)、考古學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)等多門(mén)學(xué)科。這意味著學(xué)生不單單需要會(huì)認(rèn)會(huì)寫(xiě)多種古文字,還要熟悉重大歷史事件、古人生活細(xì)節(jié),甚至是先民的思維方式,再通過(guò)古文字來(lái)解讀文史資料。

郭子瑋說(shuō),古漢語(yǔ)與我們?nèi)粘J褂玫陌自捨挠兄煌恼Z(yǔ)境和思維方式,想要“ 破壁”需要大量長(zhǎng)時(shí)間的積累,“入門(mén)古文字的世界是很難的,需要苦功夫。”同時(shí),其他專業(yè)同輩的不同就業(yè)發(fā)展規(guī)劃也給郭子瑋帶來(lái)了一定壓力,“我們做的東西是一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的投入,短期內(nèi)看不到成效,再加上看到別的朋友都去實(shí)習(xí)、找工作,學(xué)到的東西有了成果和收獲,心里難免會(huì)著急,懷疑自己。”

郭子瑋說(shuō),在學(xué)習(xí)的過(guò)程中,她也在慢慢適應(yīng)這種心態(tài)上的轉(zhuǎn)變,從對(duì)未來(lái)的過(guò)度焦慮中解放出來(lái),更專注于當(dāng)下,“我現(xiàn)在在讀喜歡的書(shū),學(xué)習(xí)熱愛(ài)的知識(shí),還有可愛(ài)的老師和同學(xué)們,應(yīng)該腳踏實(shí)地,把握好此時(shí)此刻”,郭子瑋說(shuō)。未來(lái),她希望在掌握出土材料的釋讀之后,把文字研究和文學(xué)、哲學(xué)研究聯(lián)系起來(lái),融會(huì)貫通,了解古人的生活智慧,進(jìn)一步理解中國(guó)傳統(tǒng)文化的精神,啟迪當(dāng)下的生活。

“冷門(mén)”專業(yè)更需要被了解

由于人才培養(yǎng)周期長(zhǎng),招收困難,加之就業(yè)形勢(shì)的變化等一系列原因,古文字學(xué)一度被認(rèn)為是“冷門(mén)絕學(xué)”。而在馬曉穩(wěn)看來(lái),專業(yè)并沒(méi)有所謂“冷熱”之分。“‘冷’和‘熱’是相對(duì)的。再‘冷’的學(xué)科,只要你熱愛(ài)它,你就會(huì)覺(jué)得非常有趣。同樣的,再熱門(mén)的學(xué)科,你不喜歡,或者說(shuō)你覺(jué)得你自己承受不住這個(gè)壓力,那也會(huì)覺(jué)得很無(wú)趣。”馬曉穩(wěn)說(shuō),“我覺(jué)得在專業(yè)的選擇上,聽(tīng)從內(nèi)心很重要,學(xué)生自己的選擇是非常重要的。”

郭子瑋說(shuō):“我覺(jué)得我們專業(yè)‘冷門(mén)’的原因,不在于知道的人少,而是因?yàn)榇蠹伊私獾貌粔蛉妗_@就需要學(xué)者和學(xué)人去建立和社會(huì)溝通的一個(gè)橋梁,多做宣傳,讓更多人能夠真正了解古文字學(xué)這門(mén)學(xué)科。”

如今,隨著各類文藝作品、服飾和文旅單位的宣傳推廣,“國(guó)風(fēng)熱”已蔚然成風(fēng),越來(lái)越多的年輕人骨子里的傳統(tǒng)文化DNA被喚醒,古文字作為中國(guó)傳統(tǒng)文化中最為閃耀的標(biāo)識(shí),也逐漸被社會(huì)所熟知,越來(lái)越多的有志青年被吸引,投身于古文字學(xué)的學(xué)人隊(duì)伍當(dāng)中。這為高校招生、培養(yǎng)和選拔未來(lái)的古文字學(xué)家提供了土壤。與此同時(shí),清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師大等眾多高校也在不斷完善古文字學(xué)人才培養(yǎng)體系,為古文字學(xué)的傳承持續(xù)注入動(dòng)力,使古文字成為發(fā)掘文化傳統(tǒng)價(jià)值、推進(jìn)文化傳承、促進(jìn)文明交流互鑒的重要力量,為推動(dòng)中華文明發(fā)展和人類社會(huì)進(jìn)步作出新的更大的貢獻(xiàn)。

制 片

屠 志

監(jiān) 制

施 墨 靳鈴涵

策 劃

李佳琦 梁天天

記 者

劉雨婷 梁天天

王鵬威 李佳琦

文 字

劉雨婷

制 作

王鵬威 王佳興(實(shí)習(xí))

責(zé)編:劉雨婷 編輯:李佳琦來(lái)源:光明網(wǎng)

來(lái)源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來(lái)源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。

聲明:江蘇教育黃頁(yè)對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立,對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對(duì)文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。

Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利

![]() 蘇公網(wǎng)安備32010402000125

蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

蘇公網(wǎng)安備32010402000125

蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)